होम्योपैथिक प्रिसक्राबिंग मे विवधिता अकसर देखी जा सकती है । लगभग हर चिकित्सक का औषधि सेलेकशन अन्य से भिन्न ही दिखता है । एक उचित सिमिलमम को सर्च करने के लिये कई चिकित्सक सम्पूर्ण लक्षण ( totality of symptoms ) लेने पर यकीन करते है , कई मियाज्म (miasm ) आधारित प्रिसक्र्पशन पर पर , कुछ उन अनोखे लक्षण को तलाशते हैं ( rare , uncommon & striking symptoms ) जो रोग के सामान्य लक्षण से अलग दिखता है ; कई डां सहगल के तरीकों का अनुकरण करते हुये सिर्फ़ मानसिक लक्षण पर प्रिसक्राइब करते हैं और कई डां प्रफ़ुल्ल विजयकर का अनुकरण करते हैं जिनमें रोगी की गतिविधि, ठंडक और गर्मी से सहिषुण्ता/असहिषुणता ( thermal ), प्यास और शारीरिक या मानसिक लक्षण में बदलाव औषधि सेलकशन के लिये पर्याप्त मापदंड रहता है ।

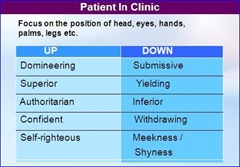

इनमे से वह भी हैं जो शरीर की भाषा ( Body language ) और Constitution को आधार मानकर प्रिसक्राबिग करते हैं । शारिरिक भाषा हमारे चारों तरफ है. यह एक दिलचस्प विषय है और एक है रोमांचकारी अनुभव भी । शारिरिक भाषा मौखिक संचार में तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही है लेकिन एक होम्योपैथ के लिये तो रोगी की शारिरिक भाषा को समझना और भी आवशयक हो जाता है । भले ही रोजमर्रा की जिदंगी मे इसकी कोई अहमियत न हो लेकिन अगर हम नैदानिक(clinical) बिदुं से अगर हम उसका उपयोग करे तो उसके प्रयोग सार्थक सिद्ध होते है ।

रोगी का परमार्श कक्ष मे प्रवेश करना , उसका उठना/बैठना , वार्तालाप करते समय उसके चेहरे के हाव भाव आदि एक उचित सिमिलिमम की आवशयकताओं को पूरा करते हैं । इसकी उपयोगिता सिर्फ़ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नही है बल्कि यह अन्य क्षेत्रों भी उपयोगी है जैसे :

- एक तरफ़ा रोगों मे जहाँ लक्षण न के बराबर दिखाई पड्ते हों ।

- मनश्चिकित्सीय रोगियो में

- बाल रोगों मे

- विरोधाभासी लक्षणॊं मे

- बहरे, गूंगे और मन्द बुद्दि रोगियों मे

- समृद्ध और जटिल मेटेरिया मेडिका और रेपर्टिरी के अध्यन्न को सरल बनाने मे ।

- शरीर की भाषा की मदद से रुब्रिक्स को समझने मे ।

- और सबसे मुख्य बात कि यह बहुत बहूमूल्य समय बचाता है ।

इसी तरह Constituitional प्रेसक्राइबिग की भी होम्योपैथिक औषधि चुनाव मे एक महत्वपूर्ण भूमिका है । होम्योपैथिक आधारित constituition का तात्पर्य एक इन्सान के मानसिक और शारिरिक व्यक्तित्व को परिभाषित करना है । लेकिन यह भी एक सत्य है कि इसकी बुनियाद हैनिमैन ने नही रखी । गैलन (130-200 ई.पू.) और हिप्पोक्रेट्स (400 ई.पू.) ने मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया । जहाँ हिप्पोक्रेट्स (400 ई.पू.) का मानना था कि शरीर चार humors अर्थात रक्त,कफ, पीला पित्त और काला पित्त से बना है. Humors का असंतुलन, सभी रोगों का कारण है . वही गैलन Galen (130-200 ई.) ने इस शब्द का इस्तेमाल शारीरिक स्वभाव के लिये किया , जो यह निर्धारित करता है कि शरीर रोग के प्रति किस हद तक संवेदन्शील है । हिप्पोक्रेट के Humour शब्द का तात्पर्य शरीर मे प्रवाहित हो रहे तरल पद्दार्थ से था हाँलाकि यह तकनीकी रुप से यह प्रचलित भावनाओं से जुडा था जैसे :

- प्रसन्नता या खुशी का रक्त से संबध - सैन्गूयूनि टेम्परामेन्ट (Sanguine Temperament)

- कफ़ का चिंता और मननशीलता से संबध - फ़ेलेगमेटेक ( phlegmatic Temperament)

- पीले पित्त का क्रोध से संबध - कोरिक (Choleric Temperament)

- उदासी का काले पित्त से - मेलोन्कोलिक (Melancholic Temperament)

4 humours in respective order: choleric, melancholic, phlegmatic, and sanguine

इन चार स्वभावों को हम एक सक्षिप्त उदाहरंण से आसानी से समझ सकते हैं । एक होटल मे चार मित्र सूप पीने जाते है । लेकिन अचानक चारों की नजर सूप मे तैरते बाल की तरफ़ पड जाती है पहला मित्र देखते ही आग बबूला हो उठा , गुस्से से उसने सूप का प्याला वेटर के मुँह पर दे मारा ( Choleric ) , दूसरे ने मुँह बनाया अपने कोट को झाडा और सीटी बजाता हुआ निकल गया (Sanguine) , और तीसरा रुँआसा सा हो गया और बोला कि यह सब उसी की जिदंगी मे अक्सर क्यूं होता रहता है (Melancholic ) और चौथा मित्र तो बडे दिमाग वाला निकला , सूप मे से बाल को किनारे किया ;सूप पिया और वेटर से नुकसान हुये सूप के बदले दूसरे सूप की फ़रमाईश भी कर डाली ( phlegmatic)

इन चार स्वभावों को देखने से यह लगता है कि अमुक स्वभाव अच्छा या बुरा होता है , लेकिन ऐसा नही है , प्रत्येक स्वभावों के धन पक्ष भी है और ॠण पक्ष भी । हाँ उचित सिमिलिमन से हम उन कमजोरियों को कम अवशय कर सकते हैं या यो कहें कि ॠण पक्ष को धन पक्ष मे बदल सकते हैं ।

एक नजर देखते हैं इन चार स्वभावों मे धन पक्ष और ॠण पक्ष की :

सैन्गूयूनि टेम्परामेन्ट (Sanguine Temperament):

धन पक्ष : हमेशा प्रसन्न रहने वाले, आत्मविशवास से भरपूर , आशावादी , बहिर्मुखी और जीवन को जीने वाले ।

ॠण पक्ष :आत्मसंतोष की कमी , संवेदन्शील, अल्पज्ञता, अस्थिरता, बाहरी दिखावा करने वाले और ईर्ष्या को झुकाव ।

फ़ेलेगमेटेक टेम्परामेन्ट ( phlegmatic Temperament) :

धन पक्ष : अच्छी तरह से संतुलित, जीवन के साथ संगत, भरोसेमंद, रचनात्मक और विचारशील, संतुष्ट

ॠण पक्ष : आलसी, अकर्मण्य . अपने कर्तव्य की उपेक्षा , दुविधाग्रस्त, अपने कर्तवों को टालने वाले , महत्वाकांक्षा विहीन , दूसरों को भी प्रेरित न कर पाना

कोरिक टेम्परामेन्ट (Choleric Temperament) :

धन पक्ष : मजबूल इच्छाशक्ति वाले , दुनिया को अपने तरीके से चलाने वाले , आत्मविशवास से भरपूर

ॠण पक्ष : प्रचंड गुस्सा , अपने को श्रेष्ठ समझना , विरोधों को सहन न कर पाना , सहानभूति का अभाव , जीवन मे छ्ल , कपट और पाखंड का सहारा लेना

मेलोन्कोलिक टेम्परामेन्ट (Melancholic Temperament) :

धन पक्ष : प्रतिभाशाली, बेहद रचनात्मक , संवेदनशील, सपने देखने वाले , अतंर्मुखी, विचारशील, आत्म त्याग की भावना से भरपूर , जिम्मेदार, विश्वसनीय

ॠण पक्ष : चिंता और अवसाद ग्रस्त , अपनी प्रतिभा का कम उपयोग करने वाले , मुखरता की कमी , आसानी से किसी को माफ़ न कर पाना , बेहद संवेदनशील

मन और शरिरिक गठन की गहरी जडॆं

पाइथागोरस से जुडी हैं

उदर हिप्पोक्रेट्स से

शाखायें पेरासेलसस में

और फ़ल वास्तव मे हैनिमैन से जुडॆ हैं ।

हैनिमैन की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होने Hippocratic temperaments और humors को मैटेरिया मेडिका मे एकीकृत कर के हमे यह दिखाया कि हम किसका इलाज कर रहे हैं और वह किस से पीडित है ।

आर्गेनान आफ़ मेडिसन मे हैनिमैन लिखते हैं :

Aphor .211

This is true to such an extent, that the state of patient’s Mind and Temperament (Gemuethszustand) is often of most decisive importance in the Homoeopathic selection of a remedy, since it is a sign possessing a distinct peculiarity, that should least of all escape the accurate observation of the physician.

यह बात किसी सीमा तक सही और सत्य है कि रोगी की मानसिक दशा रोग के लिये उपयुक्त औषधि चुनने मे बहुत सहायक होती है । जो चिकित्सक सावधानी के साथ इस निर्णायक मानसिक लक्षण पर दृष्टि रखतेहैं उनकी तीक्ष्ण नजर से रोगी के रोग का कोई भी लक्षण छिपा नही रह सकता |

क्लीनिकल प्रकैटिस मे Constituitional prescribing की भूमिका :

रोगी को देखते हुये मूल स्वभाव को तो हम देखते ही हैं लेकिन रोग ग्रस्त मनुष्य में जब वह स्वभाव मूल से भिन्न दिखाई पडता है तो उसकी भूमिका और भी अधिक बढ जाती है । जैसे एक कैल्कैरिया कार्ब का रोगी जो phlegmatic स्वभाव का है किसी कारण वश बहुत उग्र हो जाता है ( Choleric) तो उसका यह भिन्न स्वभाव दवा का सेलेक्शन मे भिन्न्ता ला सकता है । इसी तरह मृदु भाढी पल्साटिला नारी तनाव को झेलने मे अपने को असहज पाती है तो उसमे होने वाले स्वभावों मे अन्तर दवा के चुनाव मे फ़र्क डाल सकते हैं ।

लुक डि फ़िशर ने Hahnemann Revisited पुस्तक मे एक उदाहरण के जरिये सचित्र इसको समझाया है ।

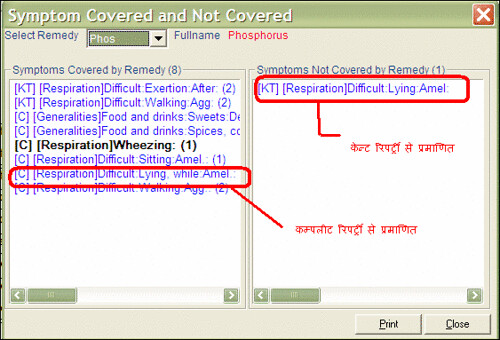

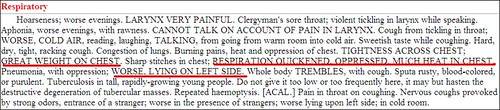

एक फ़ास्फ़ोर्स व्यक्त्तित्व का इन्सान जो अपनी यात्रा अपने ही व्यक्तित्व मे न कर पाया । कारण समय-२ उसके जीवन चक्र मे आने वाले परिवर्तन । चित्र पर किल्क करें और देखें ।

रोगी मे आने वाले स्वभावों मे अन्तर मानसिक लक्षणॊं की श्रेणी मे आते हैं । और दवा चुनाव मे वह अपनी वरियता सबसे ऊपर रखते हैं । नये रोगों ( acute diseases ) मे इनकी भूमिका भले ही बहुत न हो लेकिन जटिल और पुराने रोगों मे यह दवा चुनाव मे महत्वपूर्ण आधार बनते हैं ।

§ 5

Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to a chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient (especially when the disease is chronic), his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc., are to be taken into consideration.

सूत्र ५-रोग के मूल कारण की खोज

रोग नया हो या पुराना चिकित्सक को बीमारी के मूल कारणॊं की खोज करना नितान्त आवशयक है । नये रोगों मे रोग उत्पन्न करने और रोग को उत्तेजना देने वाले कारणॊं पर तथा पुरानी बीमारियों मे रोग के इतिहास पर चिकित्सकों को बहुत अधीरता और सावधानी से विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर ही रोग के मूल कारण का पता लग सकता है । वस्तुत: चिकित्सक को रोगी की शरीर रचना और प्रकृति – गठन , शक्ति , स्वभाव , आचरण , च्यवसाय , रहन सहन , आदतें , समाजिक तथा परिवारिक संबन्ध , आयु, ज्ञान्निद्र्यों के व्यवाहार पर पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिये ।

§ 213

We shall, therefore, never be able to cure conformably to nature – that is to say, homoeopathically – if we do not, in every case of disease, even in such as are acute, observe, along with the other symptoms, those relating to the changes in the state of the mind and disposition, and if we do not select, for the patient’s relief, from among the medicines a disease-force which, in addition to the similarity of its other symptoms to those of the disease, is also capable of producing a similar state of the disposition and mind.1

1 Thus aconite will seldom or never effect a rapid or permanent cure in a patient of a quiet, calm, equable disposition; and just as little will nux vomica be serviceable where the disposition is mild and phlegmatic, pulsatilla where it is happy, gay and obstinate, or ignatia where it is imperturbable and disposed neither to be frightened nor vexed.

सूत्र २१३ – रोग के इलाज के लिये मानसिक दशा का ज्ञान अविवार्य

इस तरह , यह बात स्पष्ट है कि हम किसी भी रोग का प्राकृतिक ढंग से सफ़ल इलाज उस समय तक नही कर सकते जब तक कि हम प्रत्येक रोग , यहां तक नये रोगों मे भी , अन्य लक्षणॊं कॆ अलावा रोगी के स्वभाव और मानसिक दशा मे होने वाले परिवर्तन पर पूरी नजर नही रखते । यादि हम रोगी को आराम पहुंचाने के लिये ऐसी दवा नही चुनते जो रोग के सभी लक्षण के साथ उसकी मानसिक अवस्था या स्वभाव पैदा करनेच मे समर्थ है तो रोग को नष्ट करने मे सफ़ल नही हो सकते ।

सूत्र २१३ का नोट कहता है :

ऐसा रोगी जो धीर और शांत स्वभाव का है उसमे ऐकोनाईट और नक्स कामयाब नही हो सकती , इसी तरह एक खुशमिजाज नारी मे पल्साटिला या धैर्यवान नारी मे इग्नेशिया का रोल नगणय ही रहता है क्योंकि यह रोग और औषधि की स्वभाव से मेल नही खाते ।

यही कारण है कि पोलिक्रेस्ट होम्योपैथिक दवाओं अपना अलग-२ स्वभाव को दिखलाती हैं । हिपोक्रेट के इस विभाजन को हैनिमैन , केन्ट , हेरिंग और ऐलेन ने मैटेरिया मेडिका मे जगह –२ प्रयोग किया है । जैसे पल्साटिला के बारे मे हैनिमैन लिखते हैं , “ Pulsatilla is suited to a low , tearful , changeable , plegmatic temparemt “ और फ़ास्फ़ोरस के बारे मे लिखा “ quick movements , rapid resolutions , and a cheeful mood are more often found in phosphorous . औषधियों के स्वभावों को जानने के लिये मैटेरिया मेडिका का अध्यन्न तो अनिवार्य शर्त है और उससे बढकर रिपर्टेरी मे MIND SECTION मे चिन्हित उन रुब्रिक्स को समझना और रोगी की भाषा मे बदलने की माहरत होनी चाहिये ।

Visible Code” in Repertorial Perspective - Important Rubrics

Mind Chapter

1. Activity, Mental

2. Actions, behaviour

3. Agony, anguish

4. Alert, mentally

5. Anger

6. Answers, general

7. Antics, plays

8. Anxiety

9. Automatic, behaviour

10. Aversion, general

11. Awkward

12. Bashful

13. Bites

14. Boredom, ennui

15. Busy

16. Caressed, agg.

17. Cheerful

18. Childish, behaviour

19. Clinging

20. Clothed, improperly

21. Crying

22. Dancing

23. Faces, makes

24. Frown, disposed to

25. Gestures, makes

26. Gloomy, morose

27. Grimaces, makes

28. Hatred feelings

29. Hurried

30. Hyperactive, children

31. Impolite

32. Indifference

33. Kicking, behaviour

34. Laughing, behaviour

35. Laziness, indolence

36. Moaning

37. Mocking

38. Plays, with his fingers

39. Rage

40. Restlessness

41. Screaming, shrieking

42. Serious, behaviour

43. Shameless

44. Sighing, emotional

45. Singing

46. Sit, inclination to

47. Sits, general

48. Speech, general

49. Smiling

50. Suspicious

51. Sympathetic

52. Torpor

53. Violent, behaviour

54. Walking, behaviour

55. Washing, hands

56. Whistling

57. Witty

58. Yielding

(II) Children chapter

(III) Legs

(IV) Limbs

(V) Generals

source : murphy repertory

courtesy : Dr Rajoo Kulkarani -body language and homeopathy PPS cure 7

मैटेरिया मेडिका और रिपर्ट्री मे इन चार constitutions से संबधित रुब्रिकस और औषधियों के बारे मे विस्तार से ग्रुप दिये हैं जैसे synthesis में : :source -synthesis 9

- सैन्गूयूनि टेम्परामेन्ट (Sanguine Temperament): Rubric mentioned under cheerful/confident/optimistic

- फ़ेलेगमेटेक टेम्परामेन्ट ( phlegmatic Temperament) : Rubric mentioned under dullness /indifference/slowness

- कोरिक टेम्परामेन्ट (Choleric Temperament) : passionate

- मेलोन्कोलिक टेम्परामेन्ट (Melancholic Temperament) : despair/ grief / sadness

संभावित औषधियाँ : source -murphy repertory :

Constitutions - CHOLERIC, constitutions

acon. ars. aur. BRY. carb-v. Caust. CHAM. coff. FERR. Hep. HYOS. kali-p. Kalm. Lach. Lyc. nat-m. Nit-ac. NUX-V. Phos. Plat. sec. Sil. sulph.

Constitutions - SANGUINE, constitutions

Acon. ars. aur. Calc. calc-p. Cham. chin. Chinin-s. Coff. FERR. HYOS. Ign. murx. Nit-ac. Nux-v. PHOS. plat. Puls. Sang.

Constitutions - PHLEGMATIC, constitutions

aloe Am-m. ant-t. Bell. calad. CALC. Caps. Chin. Clem. cocc. cycl. Dulc. ferr-p. hep. kali-bi. kreos. Lach. Merc. mez. Nat-c. Nat-m. PULS. seneg. Sep.

Constitutions - MELANCHOLIC, constitutions

Acon. anac. AUR. Aur-m. bell. Bry. Calc. chin. cocc. Colch. Graph. IGN. Lach. Lil-t. Lyc. murx. NAT-M. Plat. PULS. Rhus-t. staph. stram. Sulph. verat.

Blog Author ( ब्लाग रचयिता ) : डा. प्रभात टन्डन

जन्म भूंमि और कर्म भूमि लखनऊ !! वर्ष १९८६ में नेशनल होम्योपैथिक कालेज , लखनऊ से G.H.M.S. किया , और सन १९८६ से ही इन्टर्नशिप के दौरान से ही प्रैक्टिस मे संलग्न .. वर्ष १९९४ मे P.H.M.S. join करते-२ मन बदला और तब से प्राइवेट प्रैक्टिस मे ………. आगे देखें ।

Clinic : Meo Lodge , Ramadhin Singh Road , Daligunj , Lucknow

E mail : drprabhatlkw@gmail.com

Landline No : 0522-2740211. 0522-6544031

Mobile no : xxxxxxxxx