जुलाई से लेकर सितम्बर तक के ज्वरों मे लगभग एक तरह की समानता देखी जाती है । ज्वर की प्रवृति मे तेज बुखार, ठंड लगने के साथ, तेज सरदर्द ,वमन , बदन का टूटना आदि प्रमुख्ता से रहते हैं . लेकिन कुछ विशेष अन्तर भी रहते हैं जिनके आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है , विशेषकर उन इलाकों मे जहाँ महँगे जाँच करवाना संभव नही होता .

| क्रं. | मलेरिया | डेगूं | चिकिनगुनिया |

| 1. | ठँड से काँपना, जिसकी पहचान डाइगोनिस्टिक किट और ब्लड स्मीर से की जाती है . | डॆगूं मे अधिकतर रक्त से संबधित समस्यायें होती हैं जैसे त्वचा पर छॊटॆ लाल दाग जो WBC और platelet की कमी से होते हैं . | चिकिनगुनिया में जोडॊं ( संधिस्थलों ) मे दर्द और सूजन अधिक रहती है . |

| 2. | | डॆगूं का बढना जो WBC और PLatelet ( < 100000/L ) की संख्या मे कमी से लगाया जाता है . | चिकनगुनिया में WBC और platelet की संख्या मे विशेष फ़र्क नही पडता. |

| 3. | | Positive Torniquet Test : Blood pressure cuff को पांच मिनटॊं तक systolic और diastolic blood pressure के बीच के अंक पर फ़ुलाये रखें . यदि प्रति स्कैवेर इंच मे दस से अधिक छॊटॆ लाल चकत्ते दिखाई दें तो जाँच का परिणाम निशिचित रुप से positive है . | |

लेकिन अगर इस बार देखें तो ज्वर की प्रकृति अलग सी देखी गई है । गत वर्ष जहाँ डॆगूं और चिकिनगुनिया का संक्रमण अधिक था वहीं इस बार मलेरिया के केस बहुतायात मे पाये गये । आम तौर से यह समझा जाता है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्दति सिर्फ़ लक्ष्णॊं पर आधारित चिकित्सा पद्द्ति है और उसमे डाइगोनिसस का विशेष स्थान नही है । लेकिन यह सच नही है , विशेषकर एक्यूट रोगों मे डाइगोसिस आधारित चिकित्सा दवा के सेलेकशन मे मदद करती है और व्यर्थ का कनफ़्यूजन नही खडा करती । एक्यूट रोगों मे सेलेक्शन के विकल्प कई हैं ( नीचे देखें ) , इनमें क्लासिकल होम्योपैथी भी है , काम्बीनेशन भी , मदर टिन्चर भी , क्या सही या या क्या गलत यह पूर्ण्तया चिकित्सक के विवेक पर निर्भर है , लेकिन अगर लक्षण स्पष्ट हों तो क्लासिकल को पहली पंसद बनायें नही तो और तरीके तो हैं ही :)

एक्यूट रोगों में सेलेकशन के विकल्प :

१. disease specific औषधियाँ:

specifics का रोल न होते हुये भी इस सच को नजरांदाज करना असंभव है कि कई एक्यूट रोगों मे इलाज disease specific ही होता है जैसे टाइफ़ायड मे baptisia , Echinacea , infective hepatitis में chelidonium , kalmegh , Dengue मे eup perf , acute diarrhoea मे alstonia , cyanodon , आम वाइरल बुखार में Euclayptus ,Canchalgua , मलेरिया के लिये विभिन्न एर्टेमिसिआ (कोम्पोसिटी) प्रजातियां जैसे कि एर्टेमिसिआ एब्रोटनुम (एब्रोटनुम), एक मारिटिमा (सिना), एक एब्सिनठिअम (एब्सिनठिअम) , chinum sulph, china , china ars आदि ।

२. सम्पूर्ण लक्षण के आधार पर: (Totality of symptoms )

अक्सर होमियोपैथी चिकित्सा नीचे लिखे गए लक्षणो को ध्यान में रखकर दी जाती है –

- ठंड और बुखार के प्रकट होने का समय

- शरीर का वह भाग, जहां से ठंड की शुरूआत हुई और बढी।

- ठंड, गर्म और पसीना आने के चरणों की क्रमानुसार वृद्धि

- प्यास/ प्यास लगना/ प्यास की मात्रा/ अधिकतम परेशानी का समय

- सिरदर्द का प्रकार और उसका स्थान

- यह जानना कि लक्षणों के साथ साथ जी मतलाना/ उल्टी आना/ या दस्त जुडा हुआ है या नहीं।

३. NWS ( Never well since ) :

अगर रोग का कारण specific हो जैसे रोगी का बारिश के पानी मे भीगना ( Rhus tox ) , दिन गर्म लेकिन रातें ठंडी ( Dulcamara ), ठंडी हवा लगने से (aconite ), अपच खाना खाने से ( antim crud , pulsatilla आदि )

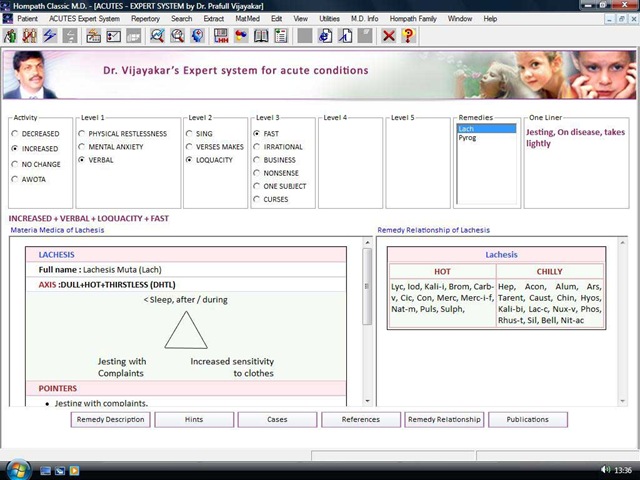

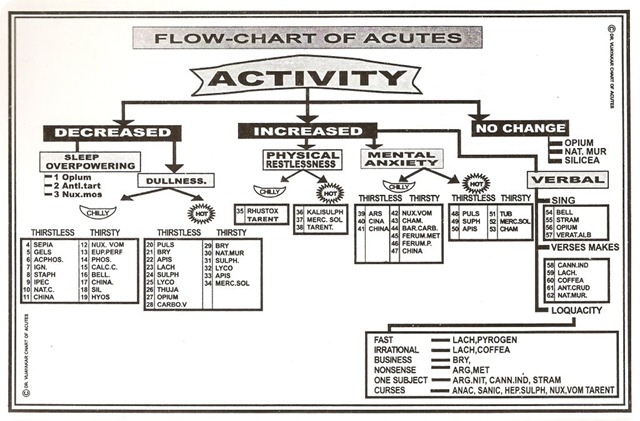

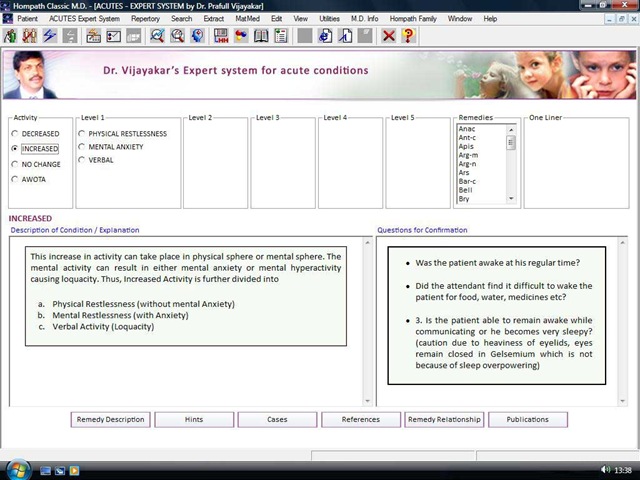

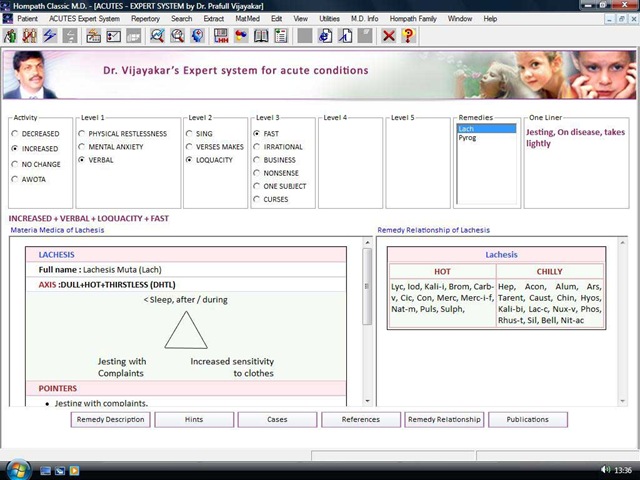

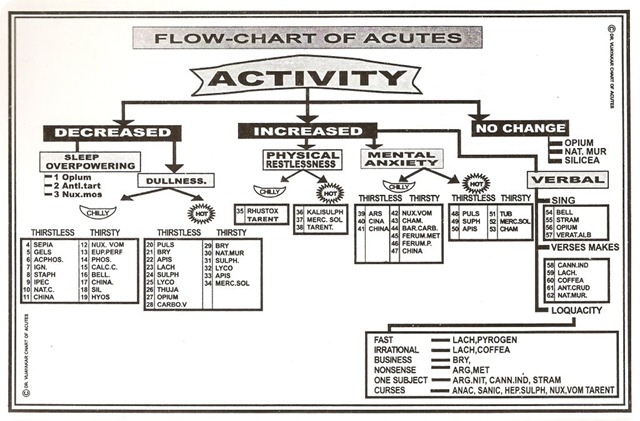

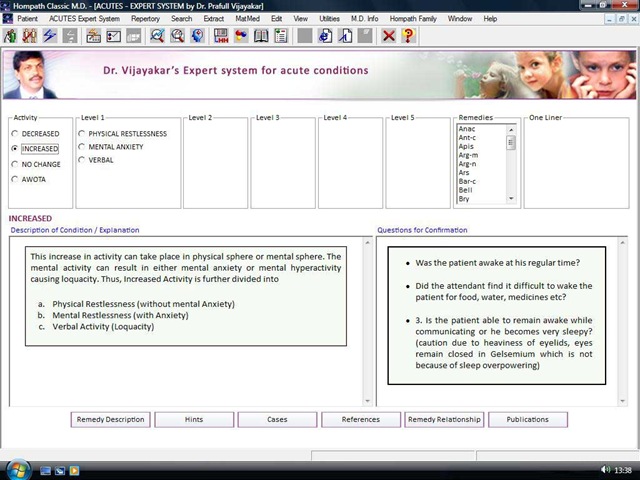

४. रोगी की गतिविधि ( Activity ) , ठंडक और गर्मी से सहिषुण्ता/असहिषुणता ( Thermal ), प्यास (Thirst )और मानसिक लक्षण में बदलाव ( changes in mental attitude of the patient ) ;

डां प्रफ़ुल्ल विजयरकर का यह वर्गीकरण एक्यूट रोगों में संभवत: दवा सेलेकशन का सबसे अधिक कारगर तरीका है । लेकिन यह सिर्फ़ एक्यूट इन्फ़ेशन के लिये ही है , जैसा नीचे दिये चार्ट १ से स्पष्ट है कि यह indispositions और Acute Exacerbations of Chronic diseases मे इसका कोई रोल नही है । प्रफ़ुल्ल के सूत्र आसान है , गणित की गणनाओं की तरह , रोग के दौरान रोगी की गतिविधि ( decreased , increased or no change ) , ठंडक और गर्मी से सहिषुण्ता/असहिषुणता ( Thermal : chilly / hot ) , प्यास (Thirst ( increased or decreased ) और मानसिक लक्षण में बदलाव ( changes in mental attitude of the patient : diligent or non diligent ) पर गौर करें , और यह तब संभव है जब मैटेरिया मैडिका पर पकद मजबूत हो । उदाहारणत: एक रोगी जो तेज बुखार की हालत में सुस्त और ठंडक को सहन नही कर पा रहा है , प्यास बिल्कुल भी नही है और आस पास के वातावरण मे उसका intrest बिल्कुल् भी नही है , उसका सूत्र DCTL (Axis : Dull +Chilly+thirstless ) होगा । इस ग्रुप में Sepia ,Gels ,Ac. Phos ,Ignatia ,Staph ,Ipecac ,Nat-Carb ,China प्रमुख औषधियाँ हैं , चूँकि स्वभावत: वह किसी भी कार्य को करने मे अरुचि दिखा रहा है इस ग्रेड मे सीपिया प्रमुख औषधि होगी । जो चिकित्सक प्रफ़ुल्ल का अनुकरण करते हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सूत्र कितने प्रभावी हैं ।

DCTL (Axis : Dull +Chilly+thirstless )

4)Sepia 5)Gels 6)Ac. Phos 7)Ignatia 8)Staph 9)Ipecac 10)Nat-Carb 11)China

DCT (Axis : Dull+chilly+thirsty)

12)Nux-vom 13)Eup-per 14)Phos 15)Calc-c 16)Bell 17)China 18)Silicea 19)Hyos

DHTL (Axis : Dull+hot+thirstless)

20)Puls 21)Bry 22)Apis 23)Lach 24)Sulph 25)Lyc 26)Thuja 27)Opium 28)Carbo-v

DHT ( Axis : Dull+hot+thirsty)

29)Bry 30)Nat. Mur 31)Sulph 32)Lyc 33) Merc. S. 34)Apis

विस्तार से यहाँ बताना संभव नही है लेकिन अधिक जानकारी के लिये

यहाँ और

यहाँ देखें ।

चित्र १ : Dr Praful Vijayakar’s Acute system :

साभार : http://www.hompath.com/VFeatures.html

| S. No | Acute Infection | Indisposition | Acute Exacerbations of Chronic disease |

| 1 | Viral fevers, Influenza, tonsilitis ,Sore Throat, Typhoid, Pneumonia, Pneumonitis, Lung Abscess , Septicaemia, Food poisoning,Infective diarrhoea, Dysentry,Urinary tract colics, Pleurisy. | Treatment not required | constitutional

required |

्चित्र २

चित्र३ ( Flow chart of Acutes by Dr Praful Vijarkar )

चित्र ४ साभार : http://www.hompath.com/VFeatures.html

किसी भी एक्यूट केस और विशेषकर संक्रमण रोगों मे हैनिमैन द्वारा प्रतिपादित आर्गेनान के तीन सूत्र १०० -१०२ को पढने से हैनिमैन की विचारधारा का स्पष्ट मूलाकंन किया जा सकता है । यह भी अजीब इत्फ़ाक है कि जिस आर्गेनान को डिग्री लेने के लिये सिर्फ़ पढा जाता हो उसका सही मूल्याकंन प्रैक्टिस के दौरान अधिक बेहतर तरीके से किया जा सकता है । :)

हैनिमैन लिखते है :

सूत्र १०० - महामारी और संक्रामक रोगों का उपचार -

महामारी और बडे पैमाने पर फ़ैलने वाले संक्रामक रोगों की चिकित्सा करने के सिलसिले मे चिकित्सक को इस जाँच पडताल के चक्कर मे नहीं पडना चाहिये कि उस नाम की या उस प्रकार की बीमारी का प्रकोप पहले हो चुका है या नही । इस प्रकार की जिज्ञासा व्यर्थ है क्योंकि उस जानकारी को आधार बना कर वर्तमान महामारी या रोग की चिकित्सा करना जरुरी नही । चिकित्सक को तो उसे एक नया रोग मान लेना चाहिये और यही मानकर उसे रोग का सम्पूर्ण चित्र अपने मस्तिष्क मे बैठाने का प्रयास करना चाहिये । इसी प्रकार किसी भी औषधि का वैज्ञानिक आधार करने के लिये यह जरुरी है कि वह उस औषधि को जाने और भली भाँति परीक्षण कर ले । चिकित्सक को अपने मन मे यह धारण कभी भी न बन्ननी चाहिये कि रोग बहुत कुछ पिछ्ले रोग से मिलता हुआ है तथा रोगी मे लगभग वही लक्षण विधमान है जो पहले किसी रोग मे हो चुके हों । यदि चिकित्सक सावधानी से रोगी का परीक्षण करेगे तो यह पायेगे कि कि यह नई माहमारी पिछली माहमारी से सर्वथा भिन्न्न है और लोगों ने भ्रम वश उसे एक ही नाम दिया है । यह भिन्नता संक्रामक रोगों के अतिरिक्त बडे पैमाने पर होने वाले अन्य रोगों मे भी पायी जाती है । परन्तु खसरा , चेचक आदि संक्रामक रोगों पर यह नियम नही लागू होता ।

§ 100

In investigating the totality of the symptoms of epidemic and sporadic diseases it is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name. The novelty or peculiarity of a disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must any way regard to pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown, and investigate it thoroughly for itself, if he desire to practice medicine in a real and radical manner, never substituting conjecture for actual observation, never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known, but always carefully examining it in all its phases; and this mode of procedure is all the more requisite in such cases, as a careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomenon of a unique character, differing vastly from all previous epidemics, to which certain names have been falsely applied - with the exception of those epidemics resulting from a contagious principle that always remains the same, such as smallpox, measles, etc.

सूत्र १०१- महामारी का निदान

बहुधा ऐसा होता है कि चिकित्सक किसी संक्रामक रोग से पीडित व्यक्ति को पहली बार देखने पर समझ न पाये । लेकिन उसी प्रकार के कई रोगियों को देखने के बाद चिकित्सक को रोग के सभी लक्षण और चिन्ह याद हो जायेगें । यदि चिकित्सक तीक्ष्ण निरीक्षण वाला है तो एक या दो रोगी को देखने के बाद ही रोग के लक्षण उसके मन मे अंकित हो जायेगें और अपनी इस जानकारी के आधार पर वह सामान लक्षण वाली दवा का चुनाव कर सकेगा ।

§ 101

It may easily happen that in the first case of an epidemic disease that presents itself to the physician's notice he does not at once obtain a knowledge of its complete picture, as it is only by a close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its signs and symptoms. The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patients, often arrive so nearly at a knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it, and even to succeed in finding a suitable, homoeopathically adapted remedy for it.

सूत्र १०२ - माहामारियों के ल्क्षण

महामारियों से पीडित रोगियों के लक्षण लिखते-२ चिकित्सकों के मस्तिष्क मे रोग का चित्र और भी अधिक स्पष्टता से उभर आता है । इस प्रकार लिखे गये विवरण से रोग की और ही विशेषतायें उभर कर आ जाती हैं परन्तु इसके साथ ही कुछ लक्षण ऐसे भी प्रकाश मे आते हैं जो केवल कुछ रोगियों मे प्रकट होते हैं और सभी रोगियों मे नही पाये जाते । अत: विभिन्न प्रकृति के अनेक रोगियों को देख कर रोग की यथार्थ जानकरी प्राप्त की जा सकती है ।

§ 102

In the course of writing down the symptoms of several cases of this kind the sketch of the disease picture becomes ever more and more complete, not more spun out and verbose, but more significant (more characteristic), and including more of the peculiarities of this collective disease; on the one hand, the general symptoms (e.g., loss of appetite, sleeplessness, etc.) become precisely defined as to their peculiarities; and on the other, the more marked and special symptoms which are peculiar to but few diseases and of rarer occurrence, at least in the same combination, become prominent and constitute what is characteristic of this malady.1 All those affected with the disease prevailing at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence are suffering from the same disease; but the whole extent of such an epidemic disease and the totality of its symptoms (the knowledge whereof, which is essential for enabling us to choose the most suitable homoeopathic remedy for this array of symptoms, is obtained by a complete survey of the morbid picture) cannot be learned from one single patient, but is only to be perfectly deduced (abstracted) and ascertained from the sufferings of several patients of different constitutions.

आर्गेनान के इन तीन सूत्रॊं को पढने के बाद हैनिमैन के "Genus Epidemics ' की परीभाषा को आसानी से समझा जा सकता है । संक्रामक रोगों मे एक ही सत्र मे चुनी गई औषधि जो कई रोगियों मे व्याप्त लक्षणॊं को कवर करती है , जीनस इपीडिमिकस कहलाती है । यही कारण था कि पिछ्ले कई महामरियों मे होम्योपैथिक दवाओं ने अपना सर्वष्रेष्ठ असर दिखलाया ।

[slideshare id=1253218&doc=jayneyspresentation-090406033726-phpapp01]